「京都から世界へ、マンガでボーダーを越えていく」

京都精華大学国際文化学部専任講師/京都精華大学国際マンガ研究センター所属

ユー・スギョン (韓国 출신)

School:京都精華大学 芸術学部マンガ学科ストーリーマンガコース

※2025년 취재

京都に留学を決めたきっかけを教えてください

私は韓国アニメーション高校に通っており、当時から大の日本マンガ好きでした。母から「そんなに好きなら日本に留学して本場でマンガを学んでみては」と勧められたことがきっかけで、日本のマンガが学べる大学を調べ、当時唯一4年制でマンガを学ぶことのできた京都精華大学に留学を決めました。

なので、京都という土地に特別な理由があったわけではなく、「ここしかない」という選択でしたが、結果的には大正解だったと思います。

京都に留学して良かったこと、大変だったことは?

大変だったことは、やはり親元を離れて暮らす寂しさでしょうか。ただ18歳で来日したこともあり、「これが普通なんだ」と思って過ごせていた部分もありました。

良かったことは、京都が多様性を自然に受け入れる土地だということです。外国人であっても特別視されず、「いて当たり前」という空気がある。その居心地の良さは今も感じています。

現在のお仕事に就くことになったきっかけは何ですか?

もともと京都精華大学の学生として、芸術学部マンガ学科(現在のマンガ学部マンガ学科)でストーリーマンガを学んでいました。漫画家を目指して入学したのですが、学ぶうちにマンガの記号などの視覚表現はどのように生まれ、どのように変わっていくのかという疑問を持ち、研究してみたいと思い、大学院(修士・博士課程)に進みました。

博士論文を書き終える頃、指導教員から京都国際マンガミュージアムでの仕事を紹介され、そのまま現在まで続いています。特に明確な「就職の決断」をしたというよりは、自然な流れの中で今のポジションにたどり着いた形です。

現在のお仕事の内容を教えてください。

大きく分けて二つあります。

一つは大学での教育です。京都精華大学国際文化学部グローバルスタディーズ学科の国際日本学コースに所属し、主にポップカルチャー、とりわけマンガやアニメについて、理論的に学びたい学生の指導を行っています。

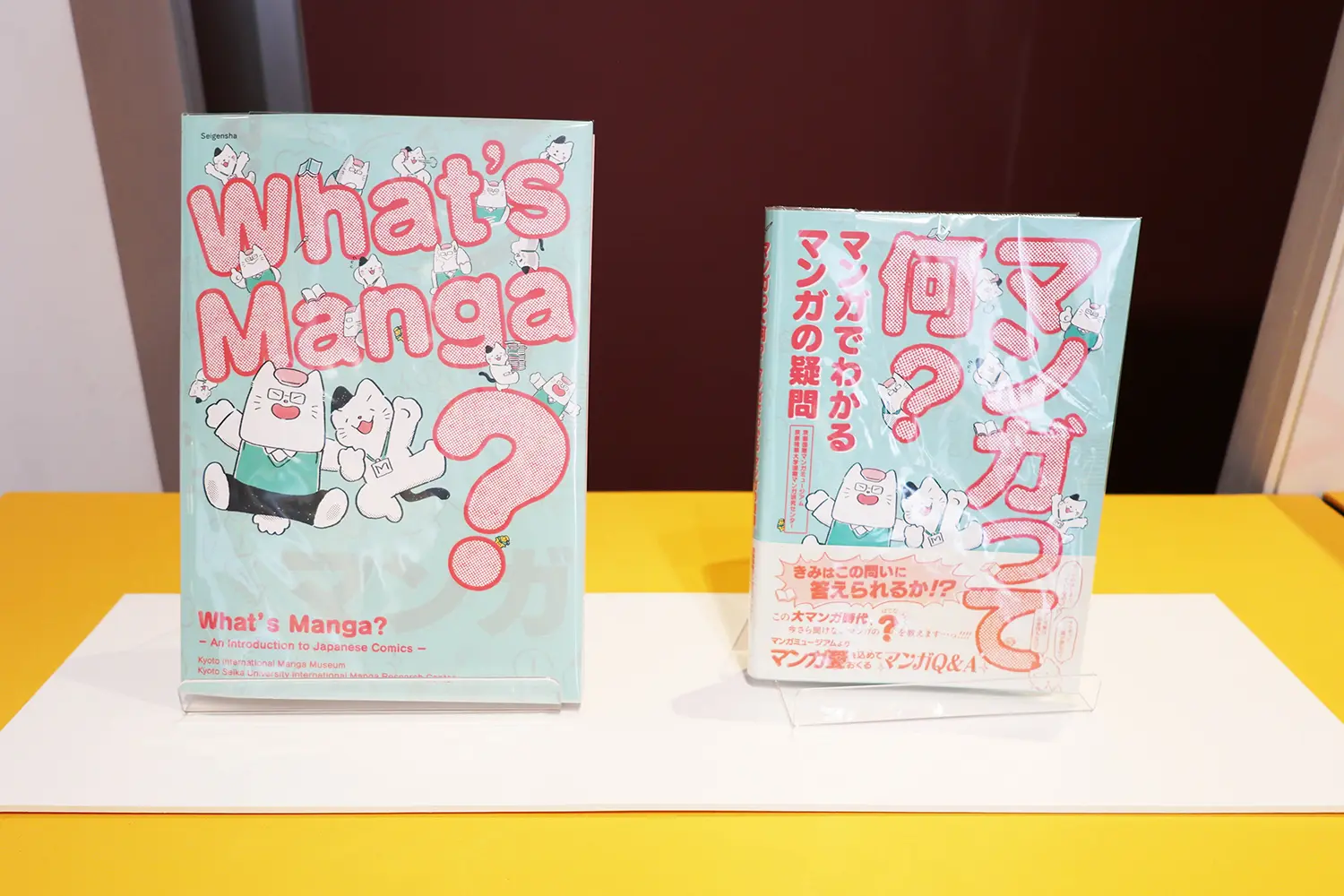

もう一つは、国際マンガ研究センターでの活動です。京都精華大学が運営するマンガミュージアムの展示やイベントの企画に関わったり、国内外から寄せられるマンガ関連のプロジェクトの相談に対応したりしています。特に、私の場合は海外との連携プロジェクトに関わることが多いです。

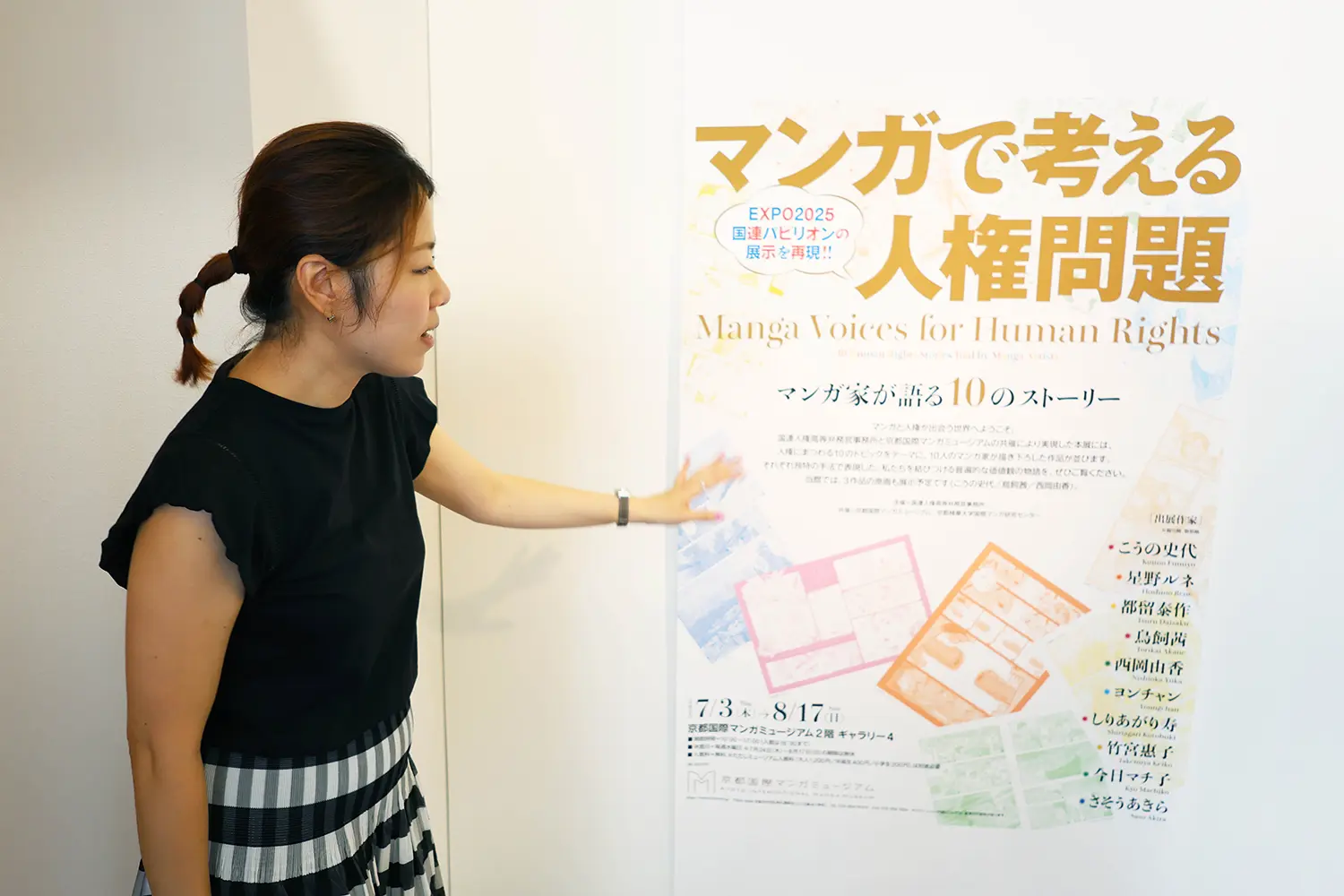

最近では、国連人権高等弁務官事務所から依頼を受け、人権をテーマにしたマンガ展を企画しました。こちらは大阪・関西万博での展示を皮切りに、現在はマンガミュージアムで展示を行っており、今後巡回展として各地を巡回する予定です。

今の仕事でやりがいを感じるのはどんなときですか?

私のキャリアは「いちマンガファン」というところからスタートしており、同じようにマンガ好きな方々と世界のさまざまな場所で出会い、マンガを通して仕事をし、語り合えることがとても幸せです。

言葉があまり通じなくても、好きな作品について話すと心が通じ合う瞬間があります。自分とはまったく異なる文化圏で育った人との「共通点」を見つけることができる、それがこの仕事の醍醐味だと思っています。

どのような国とお仕事をされることが多いですか?

最も多いのはフランス語圏ですね。その他にも、ドイツ、イタリア、フィンランド、ギリシャ、イギリス、カナダ、アメリカ、オーストラリア、インド、台湾、韓国など。最近ではフランス語圏アフリカとの連携も進み、マンガミュージアムでも日本初となる「アフリカマンガ展」(2023年度)を企画・開催しました。

ポップカルチャーの授業ではどのようなことを教えていますか?

色々ありますが、授業で伝えているのは「日本のマンガやアニメは今でこそ評価されているが、それは決して当たり前ではなかった」という話です。かつてマンガは「子どもに悪影響を与える」とされ、手塚治虫の作品でさえ批判の対象になっていた時代がありました。そのマンガが今や日本が誇る文化となっている。その変遷を、社会的背景も含めて教えています。

その他にも学生の関心に応じ、ジェンダー、言語、ジャンル研究、特定作家研究など、多様なテーマを取り上げています。

日本の職場環境をどう感じていますか?

私はマンガミュージアム含め、京都精華大学しか職場として経験していませんが、非常にフラットで自由に意見を交わせる環境だと感じています。

また、日本語という言語の特性もあるのか、職場では配慮や思いやりを前提としたコミュニケーションが多い印象です。そうした文化の中に身を置くことで、自分自身も言葉の使い方や人への接し方に気を配るようになりました。

ユーさんは元留学生という立場をあまり意識せずに働かれているように感じます

京都に来て7年が経った頃、自分のアイデンティティについて悩んだ時期がありました。そこで一旦休学し、1年間フランスとカナダで留学したり、一人でいろいろな場所を訪れたりもしたことでしたことで、国籍という枠にとらわれない『一人の人間』として生きていく覚悟ができました。

今も自分が日本人と違うとか、韓国人だからといったことはあまり考えないですし、周りから言われても応じないというか、あえて無国籍でいようとしているところがあります。

その一方で、日本社会の価値観やマナーを理解し、必要に応じて使いこなすことも大切です。京都は外国人も多く、多様な文化に自然と触れられるため、そうしたバランス感覚を養うのに向いている場所だと思います。

日本は、留学生にとって働きやすい国だと思いますか?

私が京都に住み始めた20年前と比べると、明らかに変化してきていると思います。私の学生時代には、日本で就職する留学生は全体の1〜2割程度でしたが、現在ではその割合が確実に増えていると感じます。

日本側も、外国人を受け入れる環境を整えようという意識が高まっています。ただ、受け入れる側も留学生側も、どちらも歩み寄る努力が必要です。多様性を受け入れると同時に、私たち人間が持つ「普遍的な感覚」をお互いに信じること。その両方の視点を持つことで、より良い関係が築けると考えています。

今後の目標を教えてください。

今年度、応募した研究助成金が採択され、「ヨーロッパにおける日本マンガの受容」をテーマに研究を進めています。西ヨーロッパでは、日本のマンガが本格的に受容されてから40年が経ち、独自の「マンガ生態系」のようなものが形成されています。その生態系の特徴と、日本への影響などを調査しています。将来的にはこの研究を展覧会としてマンガミュージアムで開催するなど、マンガを媒介にして日本と海外の人々をつなげる仕事を続けていきたいです。

日本への留学を考えている方にメッセージをお願いします。

まず何よりも、日本語の勉強はとても大切です。言語能力は単なるスキルではなく、日本文化や社会を理解するための重要な鍵でもあります。完璧を目指す必要はありませんが、「学び続ける姿勢」を持つことで、より豊かな経験ができると思います。

また、学生時代は多くの作品に触れられる貴重な時間です。マンガやアニメは自分の好きなジャンルだけでなく、ぜひ未知のジャンルにも挑戦してみてください。きっと「新しい世界」が見えてくるはずです。